Nitrates (Eaux superficielles)

Dans la nature, l’eau contient une variété d’éléments dissous tels que des minéraux, des composés organiques, des éléments métalliques sous forme de traces… La composition de l’eau variera ainsi au gré du cycle de l’eau, de son parcours à travers les bassins versants et de l’influence des activités humaines.

Cependant, certaines pressions sur l’eau et les milieux peuvent perturber et exacerber la concentration de ces éléments, entrainant alors une altération des écosystèmes et de la qualité de l’eau. C’est par exemple le cas de l’azote, et plus particulièrement des nitrates.

Définition et éléments de contexte

Les nitrates (NO3–) sont l’une des formes dissoutes de l’azote assimilées par les plantes pour leur croissance. Cette forme est présente à l’état naturel grâce à la fixation symbiotique de l’azote atmosphérique (N2) par les plantes, ou par la minéralisation de la matière organique dans le sol et les sédiments. L’apport d’engrais sous différentes formes (engrais minéraux et organiques, effluents d’élevage, boues, compost) peut également accroître la concentration des nitrates dans le milieux.

De part sa charge négative, l’ion nitrate est particulièrement mobile, ce qui facilite son transport dans le sol et l’eau vers les milieux aquatiques et les nappes souterraines.

Transfert et pollution des cours d’eau

Lorsque la concentration en nitrates excède un certain seuil pouvant avoir un impact néfaste sur les écosystèmes, on parle de pollution par les nitrates. Les sources de pollutions sont multiples, mais dépendent principalement des activités humaines :

- Pollution domestique : rejets des eaux usées non conformes par les stations d’épuration ;

- Pollution industrielle : rejets contaminés par des substances azotées ;

- Pollution agricole : fuites d’azotes non consommées par les cultures ou issues de rejets d’élevage.

Impact sur les milieux

L’augmentation des concentrations en nitrates dans les eaux superficielles et souterraines peut bouleverser l’équilibre des écosystèmes. La prolifération d’algues vertes dans les cours d’eau et sur les côtes en est un exemple : il s’agit du phénomène d’eutrophisation.

En outre, l’augmentation des concentrations de nitrates peut altérer les écosystèmes aquatiques et la biodiversité en modifiant la composition des espèces présentes. Elle peut aussi être la cause de déclassement de sources d’eau potables ou d’augmentation des coûts de potabilisation.

« En savoir plus »

- Portail « notre-environnement » – Cycle de l’azote

- CNRS – Eutrophisation : Manifestations, causes, conséquences et prédictibilité

- OMS – Guidelines for drinking-water quality

- Anses – Point sur les nitrites et les nitrates en 10 questions

Limiter les risques

Différents outils réglementaires permettent de limiter les risques de contamination des nitrates dans l’environnement. Il s’agit notamment de la Directive Nitrate à l’échelle européenne, déclinée à l’échelle nationale à travers le Programme d’Action Nitrate (PAN). Le PAN fixe le socle commun applicable à l’ensemble des zones dites « zones vulnérables » et des Programmes d’Actions Régionaux (PAR).

Le PAR définit également certaines zones sur lesquelles la pression des nitrates menace les ressource eau potable : les Zones d’Action Renforcées (ZAR), sur lesquelles des mesures spécifiques s’appliquent.

Localement, les acteurs territoriaux peuvent mettre en place des mesures spécifiques, propres au contexte territorial, afin de répondre aux enjeux et objectifs régionaux. Ces mesures peuvent par exemple être intégrées au sein des contrats territoriaux Eau.

Surveillance et outil de suivi

Les réseaux de surveillance

Le suivi des concentrations en nitrates dans les eaux est assuré par différents réseaux de surveillance :

- Le suivi des milieux au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE), comptant aussi pour le suivi de la directive nitrate (agence de l’eau et éventuels réseaux locaux), destiné à connaître l’état général des cours d’eau et nappes souterraines ;

- Le suivi des captages d’eau destinés à la consommation humaine (ARS), destiné principalement au contrôle de la teneur en nitrates vis-à-vis de la production d’eau potable, dans les eaux « brutes » (non traitées).

Réseaux de surveillance locaux

Certains départements disposent d’un réseau de suivi départemental : ces réseaux peuvent compléter le suivi réalisé dans le cadre de la DCE et regrouper des données récoltées par différents organismes (Agence de l’eau, DREAL, DDT(M), Fédérations de pêches, ARS). De même, certains syndicats de bassins ce sont également équipés d’observatoires locaux permettant de suivre l’état du milieu par rapport aux objectifs des SAGE.

Le Datalab’eau

Le Datalab’Eau est un module développé par la DREAL des Pays de la Loire regroupant l’ensemble des rubriques de valorisation des données en lien avec l’eau. Un module spécifique au suivi des nitrates est disponible. Celui-ci permet de visualiser, d’analyser et d’exporter les données de suivi des concentrations en nitrates dans les eaux (superficielles et souterraines).

Bilan régional

En Pays de la Loire, près de 91% des stations évaluées en 2022 répondent au critère de bon état fixé par la DCE pour les Nitrates (50mg/L). Cette valeur seuil de 50 mg/L répond aux objectifs réglementaires, notamment en termes de santé publique.

Cependant, l’ancienne directive européenne (80/778/CE) précédant l’actuelle Directive Nitrate mentionnait une valeur guide de 25 mg/L. Sur base de ce critère, ce sont 53% des stations suivies en 2022 qui enregistrent une concentration supérieure à 25 mg/L.

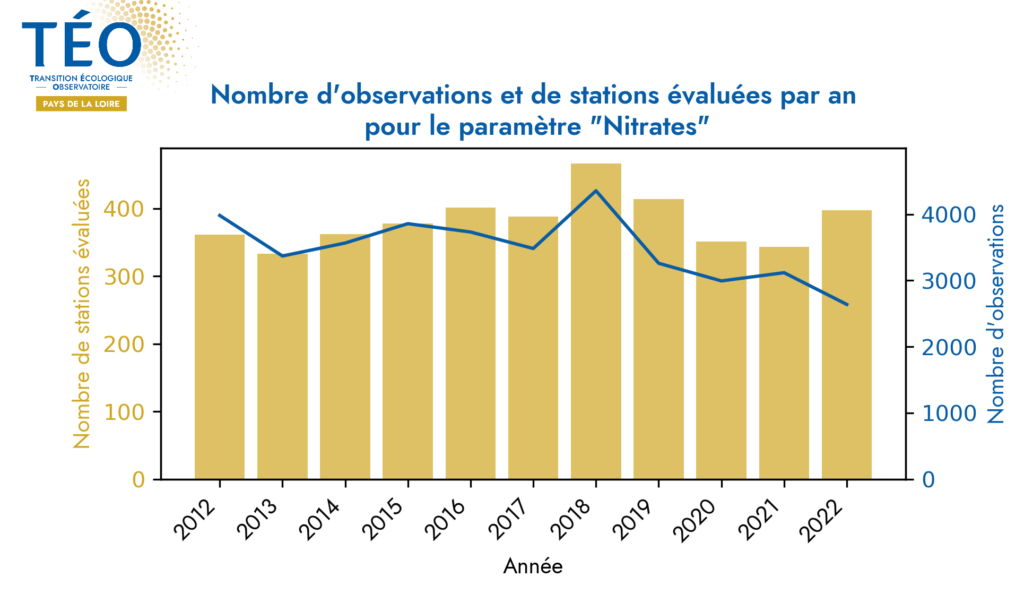

Pour rappel, les concentrations en nitrates dans les eaux sont dépendantes du contexte saisonnier. De plus, la disposition des stations, la période et le nombre de mesures sont des facteurs à considérer lors de l’analyse des résultats pour une année.

Par exemple, l’année 2022 ayant été une année particulièrement chaude et sèche, certaines stations n’ont pas enregistrées de mesure pour le paramètre nitrates (nombre d’observations en 2021 : 3117, contre 2638 en 2022). En 2021, ce sont 94,5% des stations suivies qui étaient en bon état selon le critère DCE, mais près de 60% des stations ayant des concentrations supérieures à 25 mg/L.

Risque d’eutrophisation

Une masse d’eau subie ou est susceptible de subir une eutrophisation lorsque que sa teneur en nitrate dépasse 18 mg/L (arrêté du 5 mars 2015).

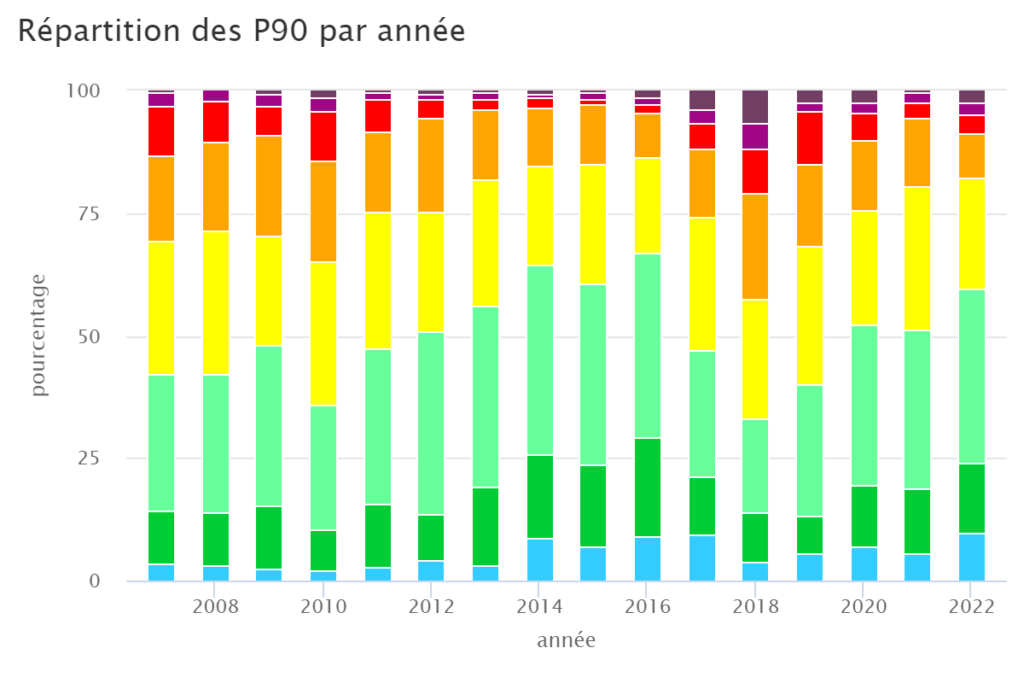

En 2022, 36.7% des mesures effectuées enregistrent une concentration en nitrates supérieure à 18 mg/L. Ce chiffre est à mettre en perspective, car il s’agit du taux le plus bas enregistré depuis 2007. En moyenne sur la période 2007-2022, le pourcentage des mesures supérieur à 18 mg/L est de 48%.

Risque de pollution

D’après le 1° du II de l’article R. 211-76 du code de l’environnement, une masse d’eau est susceptible d’être polluée par les nitrates lorsque sa teneur est comprise entre 40 et 50 mg/L. En 2022, 9.1% des masses d’eau suivies sont susceptibles d’être polluées par les nitrates.

Sur la période 2007-2022, en moyenne 15% des masses d’eau sont considérées comme susceptibles d’être polluées. Un maximum sur la chronique est observé en 2018, où près de 22% des masses d’eau étaient considérées comme susceptibles d’être polluées par les nitrates. Depuis, la situation s’améliore avec un minimum de 9.1% observé en 2022.

Ce qu’il faut retenir

Pour aller plus loin

La relation entre pressions azotées et qualité des eaux superficielles est loin d’être évidente. Les analyses des indicateurs du PAR 6 permettent de contextualiser les résultats du suivi des nitrates de ces dernières années. En outre, l’Observatoire Régional sur l’Agriculture et le Changement cLimatiquE (ORACLE) met en lumière le contexte climatique en lien avec les pratiques agricoles : deux facteurs déterminants sur le risque de pollution par les nitrates (rapport 2022 accessible ici).

Concernant l’eau potable et la contamination par les nitrates, l’ARS des Pays de la Loire réalise chaque année un bilan régional sur la qualité des eaux brutes et de l’eau consommée. En 2022, l’eau distribuée a été de bonne qualité, avec 98% de la population alimentée par une eau respectant la limite de qualité.

En outre, un suivi plus local, à l’échelle des aires d’alimentation de captage ou des bassins versants, semble plus adapté pour analyser les facteurs explicatifs de l’évolution de la qualité de l’eau. En effet, la qualité chimique de l’eau est fortement reliée à l’état biologique et hydromorphologique des milieux aquatiques. Un cours d’eau en bon état pourra remplir un rôle naturel d’autoépuration et réduire localement la teneur en nitrates.

Enfin, la pollution de l’eau par les nitrates entraine des dépenses élevées, que ce soit au niveau des montants financés par les agences de l’eau pour la lutte contre ces pollutions, les actions curatives de ramassage des algues vertes ou la perte marchande touristique, le nettoyage des captages contaminés… Une analyse (lien non lisible sur Chrome) de ces externalités négatives a été réalisée par le Commissariat Général au Développement Durable et permet de rationaliser certains de ces coûts.