Les zones humides en Pays de la Loire

Afin de préserver, de restaurer, de gérer ces espaces ou pour appliquer la réglementation en vigueur, il est nécessaire de connaître où se trouvent les zones humides et les caractériser. Il existe à ce jour plusieurs démarches qui permettent de mettre en évidence la connaissance accumulée sur les zones humides à différentes échelles : il s’agit principalement des zones humides effectives (inventaire) et des zones humides probables (pré-localisation).

Zones humides effectives en Pays de la Loire

En Pays de la Loire, depuis près de 18 ans, de nombreux inventaires pilotés par les SAGE et autres travaux de cartographie ont été mis en œuvre localement avec le soutien de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des collectivités. Les données issues de ces inventaires, de nature plus ou moins hétérogène, ont été bancarisées à différentes échelles (communale, territoire de SAGE, régionale et nationale) et sont désormais valorisées sur le Tableau de bord ci-dessous.

|

Ouvrir la datavisualisation PowerBI dans une nouvelle fenêtre |

L’inventaire du RPDZH

À l’échelle nationale, le Réseau Partenarial des Données sur les Zones Humides (RPDZH) permet de consulter le résultat des inventaires menés par les membres du réseau. Le RPDZH n’a pas vocation à être exhaustif, ni d’être un outil réglementaire, mais il permet néanmoins de mettre en évidence la couverture et la répartition sur le territoire des zones humides inventoriées. Afin d’analyser et interpréter au mieux les données du RDPZH, il est nécessaire de préciser certains aspects de l’exercice d’inventaire en Pays de la Loire.

Bilan régional

En 2024 en Pays de la Loire c’est 80% du territoire qui a été couvert par une démarche d’inventaire répertoriée dans le RPDZH, 5% du territoire en cours de validation d’inventaire ou en cours d’inventaire, et 15% du territoire qui n’a pas été inventorié (cela peut signifier que sur ces territoires, aucun inventaire n’a été réalisé ou que les données n’ont pas été transmises). Plus d’informations ici.

Il y a donc un total de 289 000 ha de zones humides inventoriées en Pays de la Loire sur base des données du RDPZH (2024), soit 8.9% du territoire.

C’est en Loire-Atlantique et en Vendée que la superficie en zones humides inventoriées est la plus grande (avec respectivement 999 et 1319 km² de zones humides inventoriées), notamment par la présence de marais (voir ci-dessous), mais aussi grâce à des campagnes d’inventaires menées sur presque l’entièreté de ces départements.

En revanche, La Sarthe, le Maine-et-Loire et la ont peu été inventoriés, ce qui explique un plus faible taux de présence de zones humides sur ces départements (respectivement 197 et 111 km² de zones humides inventoriées).

Enfin, les différences de densité en zones humides sur le territoire peuvent également s’expliquer par :

- La variabilité naturelle liée aux facteurs géomorphologiques et hydrologiques ;

- Des déficits de prospections, des différences de méthodes de prospection et d’éventuelles différences dans la commande passé par les collectivités en termes d’inventaire ;

- L’altération des zones humides par l’activité anthropique.

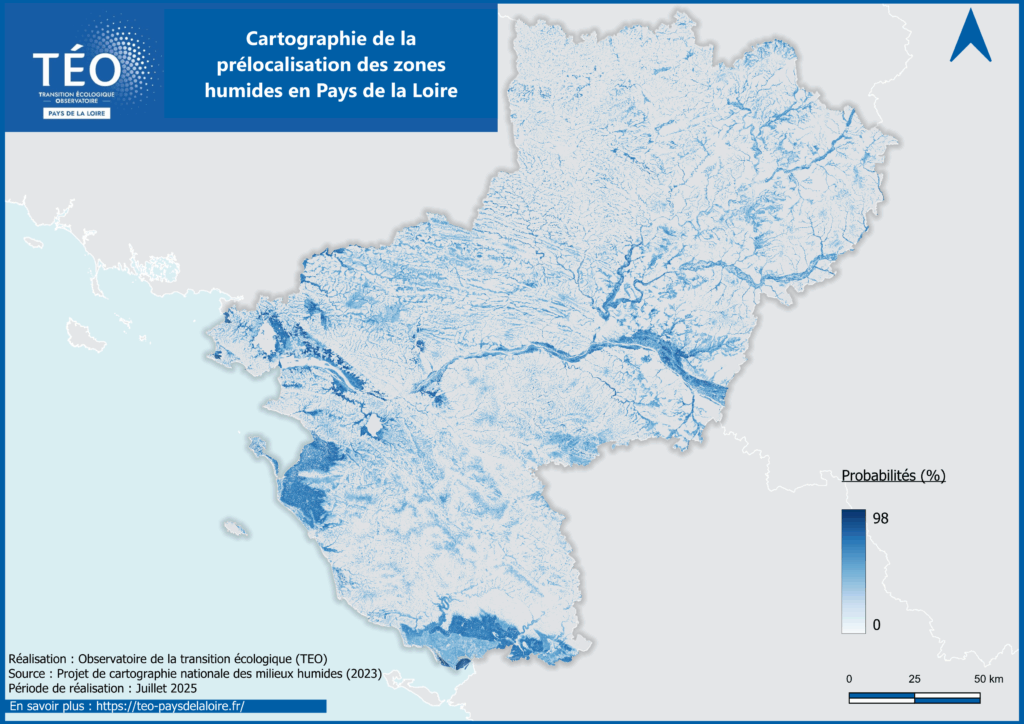

Zones humides prélocalisées en Pays de la Loire

La prélocalisation est une démarche différente, mais complémentaire à celle d’inventorisation. Le dictionnaire SANDRE définit l’exercice de prélocalisation comme ceci :

- Prélocaliser « permet de mettre en évidence la présence probable de milieux humides sur le territoire de la zone d’études. Ce premier niveau de connaissance est constitué à partir d’un recueil de données issu de la collecte, du traitement, de l’analyse et de la synthèse des données existantes. Ces pré-localisations peuvent se baser sur plusieurs méthodes, elles sont souvent combinées afin de parvenir à un recensement le plus exhaustif et précis possible. Les emprises géographiques issues de ces pré-localisations représentent des milieux humides probables. Elles pourront faire l’objet de prospections de terrain avant d’être inventoriées » ;

Outre la prélocalisation qui est donc une étape essentielle à la réalisation d’un inventaire à l’échelle locale, un projet national conduit par une équipe pluridisciplinaire (PatriNat, Inrae, instituts Agro Rennes-Angers, et de la Tour du Valat, Université Rennes 2) a permis de cartographier la prélocalisation des milieux et des zones humides sur l’ensemble du territoire français.

Ce travail a significativement amélioré la précision de la pré-localisation par rapport aux cartes antérieures. En 2014, l’indice de « qualité de la prélocalisation », qui évalue la précision sur une échelle de 0 à 1 (allant de médiocre à parfait), était de 0,59. En 2024, cet indice a atteint 0,73 pour les milieux humides et 0,65 pour les zones humides.

Bilan régional

La part de zones humides probables en Pays de la Loire est de 29% (soit 930 130 ha). En effet, chaque pixel de la carte nationale contient une probabilité comprise entre 0 et 99 d’appartenir à une zone humide. Ce résultat est obtenu en calculant le nombre de pixels ayant une probabilité supérieure ou égale à 20% d’appartenir à une zone humide. Le choix de ce seuil a été effectué en concertation avec l’avis technique et l’expertise du Forum des Marais atlantique.

Cette carte de pré-localisation permet donc de mettre en avant certaines zones en région sur lesquelles la couverture en zones humides pourrait être plus importante. Seules des prospections sur le terrain pourront confirmer ou non qu’il s’agit bien de zones humides effectives. La pré-localisation est donc un préalable à la réalisation d’un inventaire à l’échelle locale.

Zoom sur les marais en Pays de la Loire

Sur la région des Pays de la Loire, une grande partie des milieux humides sont en fait des marais (Brière, Marais Poitevin, Marais breton, Guérande, Baie de l’Aiguillon…).

Au cours des siècles, l’homme a façonné les marais littoraux, constituant des casiers hydrauliques obtenus par emprises successives sur des espaces ouverts en eau (mer, lagunes). S’étendant sur 8 régions : Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Normandie, Hauts de France, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, les marais littoraux représentent une superficie totale d’environ 666 660 hectares sur la façade Atlantique, Manche et Mer du Nord, et de 71 844 hectares en Méditerranée (voir zones-humides.org).

En Pays de Loire, environ 97 400 hectares de marais ont fait l’objet d’une identification et délimitation selon le protocole des Unités hydauliques cohérentes sur les 135 000 hectares estimés.

D’autres sources de données sur les zones humides

La carte des sols hydromorphes de Mayenne

Depuis près de 50 ans, le département de la Mayenne a mené différentes études scientifiques visant à améliorer la connaissance de la pédologie. Les résultats de ces études sont accessibles à travers une cartographie répertoriant les sols hydromorphe sur le territoire, par classement d’hydromorphie.

Plus d’informations sur l’articulation des inventaires réalisés par le SAGE Mayenne et la carte des sols hydromorphes sont accessibles ici.

Zones humides Ramsar et zones humides d’importance majeure

La convention de Ramsar (2 février 1971) a pour objectif de mettre en lumière l’importance de la conservation des zones humides à l’international. La France a ratifié à la convention le 1er octobre 1983, et compte en mars 2024, 55 sites Ramsar (soit 3,9 millions d’ha). En Pays de la Loire, 6 sites Ramsar sont répertoriés :

- Les Marais breton, baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et forêt de Monts (Vendée et Loire-Atlantique) ;

- Les basses vallées angevines, marais de basse Maine et de Saint-Aubin (Maine et Loire) ;

- Le lac de Grand Lieu (Loire-Atlantique) ;

- Le marais de Grande Brière et le marais du bassin du Brivet (Loire-Atlantique) ;

- Le Marais Poitevin (Vendée) ;

- Les marais salants de Guérande et du Mès (Loire-Atlantique).

Saint-Joachim, vue aérienne du Parc Naturel Régional Brière, île de Fédrun – Photo de Maxime Groos

Ces sites, définis en 1991 à l’occasion d’une évaluation nationale, ont été choisis pour leur caractère représentatif des différents types d’écosystèmes présents sur le territoire métropolitain et des services socio-économiques rendus (Souce : SOeS). En Pays de la Loire, 16 sites sont concernés.

Zones humides : rôles, fonctions et menaces

Les zones humides jouent un rôle essentiel dans de nombreux processus en lien avec le cycle de l’eau, (régulation des crues/ épisodes de sécheresse), la qualité des cours d’eau, la production de matière, la préservation de la biodiversité, le stockage du carbone… En effet, il existe différentes typologies de zones humides, assurant trois fonctions principales :

- Hydrologiques (régulation du cycle de l’eau) ;

- Physiques et biogéochimique (flux de matières, fonctions épuratoires) ;

- Biologiques (production de matière, préservation de la biodiversité).

Services rendus par les zones humides à la société

Les zones humides rendent de nombreux services aux sociétés humaines. Ils contribuent ainsi à leur développement et leur bien-être. Pour en faciliter la compréhension, des spécialistes ont classé les biens et services et la manière suivante :

Cependant, l’importance des enjeux socio-économiques et culturels liés aux zones humides n’est souvent perceptible que quand ces milieux se dégradent ou disparaissent (source : www.zones-humides.org).

Dégradation des milieux

Entre 1960 et 1990, 50% des zones humides ont disparues en France. Bien que cette tendance se stabilise depuis, il n’en reste que 41% des sites humides emblématique évalués en France sont dégradés d’après la dernière étude nationale portée entre 2010 et 2020.

Les activités humaines sont à l’origine de la régression des milieux humides. L’urbanisation, le développement d’infrastructures et d’autres aménagements lourds se traduisent par la disparition de bien des milieux humides. Certaines activités ont des effets plus progressifs ou plus complexes : perturbation de l’alimentation en eau des milieux à cause des équipements fluviaux, drainage à finalité agricole, introduction d’espèces exotiques envahissantes…

En savoir plus :

- Centre des ressources des milieux humides

- Centre des ressources des milieux humides – Convention Ramsar

- DDT53 – Carte des sols hydromorphes en Mayenne

- DREAL Pays de la Loire – Protection des zones humides

- DREAL Pays de la Loire – Zones humides d’intérêt majeure

- Forum des Marais Atlantiques – Fonctions, services, menaces des zones humides

- Forum des Marais Atlantiques – SIG Réseau zones humides

- Gis Sol – Cartographies et système d’information sur les sols de France

- Ministères Aménagement du territoire Transition écologique – Milieux Humides

- PatriNat – Cartographie nationale des milieux humides

- OFB – Les zones humides

- SIG Loire – Zones humides Ramsar en Pays de la Loire

Ce travail est issu d’une collaboration entre TEO, le Forum des Marais Atlantique, l’OFB, la DREAL des Pays de la Loire et le SAGE Mayenne.

Les icônes affichées sur cette page sont issues du site Flaticon.com